神話の国、出雲。

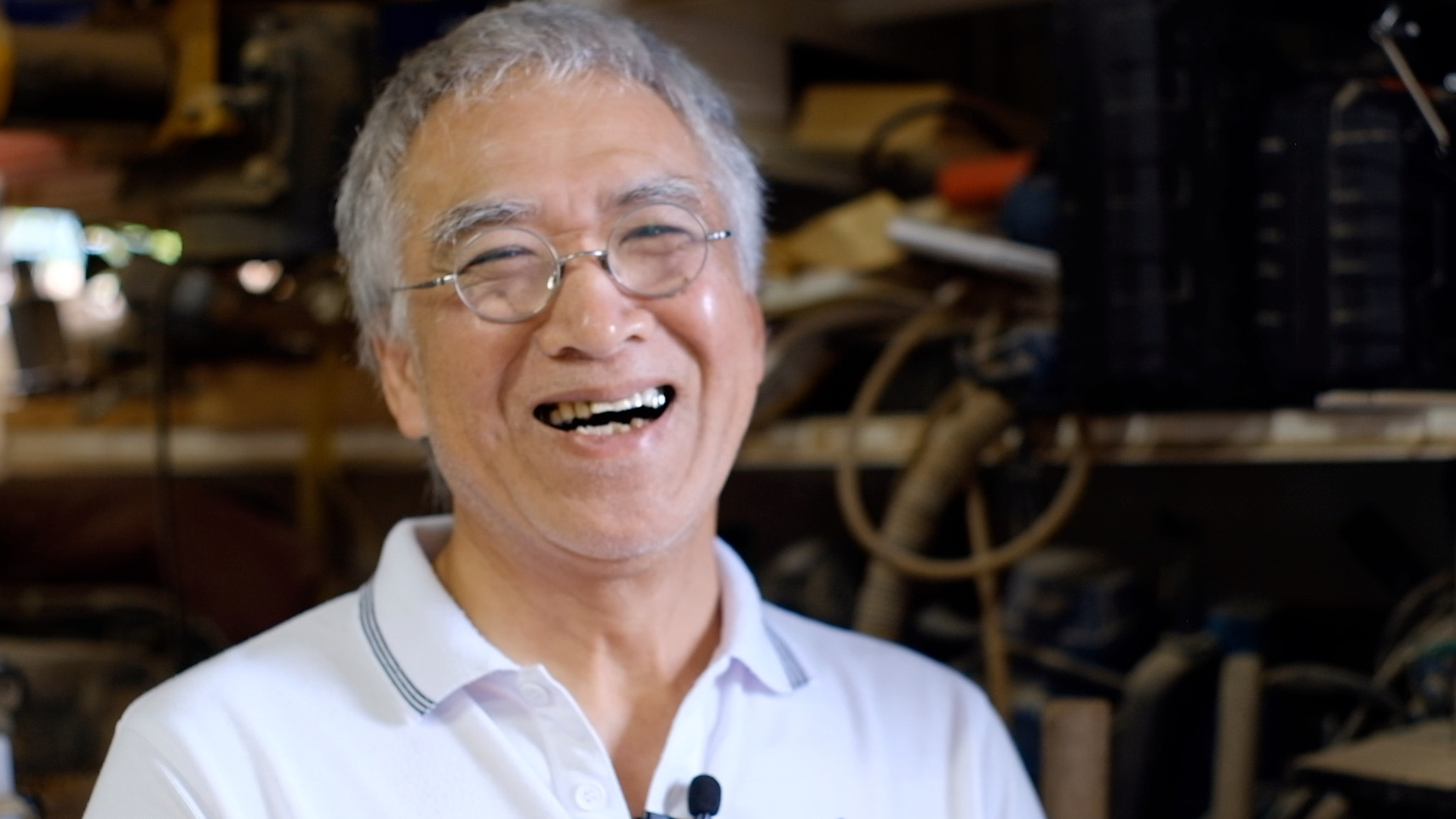

この地に工房を構える職人・松谷伸吉さん。

その手から生み出されるのは、轆轤(ろくろ)の上で木と対話し、魂を込めて描かれた温かみのある「木地人形」(きじにんぎょう)です。 遠く東北の伝統こけしに学び、辿り着いた出雲の地で、彼は自らの内面を映し出すかのように木を削り、新たな伝統を刻んでいます。

ものづくりとは「自分探し」そのものだと語る松谷さんに、これまでの歩みと、作品に込める想いを伺いました。

この地に工房を構える職人・松谷伸吉さん。

その手から生み出されるのは、轆轤(ろくろ)の上で木と対話し、魂を込めて描かれた温かみのある「木地人形」(きじにんぎょう)です。 遠く東北の伝統こけしに学び、辿り着いた出雲の地で、彼は自らの内面を映し出すかのように木を削り、新たな伝統を刻んでいます。

ものづくりとは「自分探し」そのものだと語る松谷さんに、これまでの歩みと、作品に込める想いを伺いました。

きっかけは新聞の片隅から。こけしの「顔」に魅せられて

職人を目指したきっかけ

- この道に入られたきっかけを教えてください

-

高校生の頃、新聞の片隅に載っていた、おばあさんがこけしを作っている小さな記事を見たのが最初のきっかけです。もともと手仕事に憧れはありましたが、単なる作業ではなく、もっと自分で何かを「表現したい」という気持ちが強くて。焼き物や染め物など色々ある中で、こけしには「顔」がある。顔は、作り手の気持ちを一番ストレートに伝えられるものだと感じ、強く惹かれたんです。

- 修行はどちらでされたのですか?

-

こけしは東北の伝統工芸なので、記事を頼りに宮城県の鳴子温泉へ向かいました。新聞に載っていた職人さんには手紙で一度断られたのですが、諦めきれず、高校を休んで直接押しかけたんです(笑)。結局そのお宅では受け入れてもらえませんでしたが、幸いにもそこの組合長さんが私を引き取ってくださり、そこから私のこけし作りが始まりました。見習いと、その後の期間を合わせて、一人前になるまでには10年かかりましたね。

伝統の制約を超えて、自分だけの表現を求めて

- 故郷の島根に戻られたきっかけについて教えてください

-

伝統こけしの世界には、師匠から受け継いだ形や模様しか作ってはいけない、という厳格なルールがあるんです。たとえ同じ産地のものでも、他の系統のデザインを真似ることは許されません。20年続ける中で、もっと自由に、自分の作りたいものを表現したいという想いが募っていきました。それで、故郷であり、県内一の観光地である出雲大社のあるこの場所で、新しいものづくりに挑戦しようと決めました。

- 出雲では、最初から雛人形を作られていたのですか?

-

最初の頃は、えびす・大黒の人形といった、いわゆる「お土産物」を製作していました。

しかし、時代と共にお土産の需要が減っていく中で、たまたま作った雛人形がある方の目に留まり、広めていただく機会に恵まれたんです。

これを機にお土産作りから、雛人形の製作に専念するようになりました。

- 松谷さんの作られるお人形は、表情がとても印象的ですね

-

私が作る上で常に中心にあるのは、やはり「顔」なんです。人は、まず顔に注目しますから。

特に雛人形は、女の子が生まれた時に贈られ、その子の一生を見守るお守りのような存在です。

その子が80歳、90歳になっても毎年大切に飾ってくれることを想像すると、それはまさに「宝物」ですよね。だからこそ、一人ひとりの持ち主のために、心を込めて作らなければならないと常に考えています。

- 製作工程で、最も神経を使うのはどの部分ですか?

-

一番集中するのは「目入れ」です。実演販売などで他の作業は見せられても、目だけは人のいるところでは描けません。自分で擦った墨を使い、筆先に全神経を込めて、「かわいく、きれいに、素直な線で」と心で念じながら一気に描き上げます。

ものづくりは「自分探し」。インスピレーションは日常に

- 長年作られていると、作風も変化していくものですか?

-

ええ、変わりますね。人々の「かわいい」「きれい」という感覚は、時代と共にどんどん変わっていきますから。その変化を肌で感じるために、毎年東京へ足を運び、ファッションや街の空気感から人々が今何を求めているのかを吸収します。そこで得たインスピレーションが、翌年の作品の色や形、全体の雰囲気に反映されていくんです。

- 意外なところからアイデアが生まれることもあるそうですね

-

面白いもので、例えば干支のウサギを作ったときは、ボーカロイドのキャラクターの髪から「これだ!」と着想を得ました。

龍のときは漫画を参考にしたり。

誰も見たことがない、自分だけの形を思いついた瞬間に、この仕事一番の喜びを感じるんです。

- 松谷さんにとって「ものづくり」とは何でしょうか?

-

私にとって、ものづくりは「自分探し」そのものです。ごまかしのない素直な線を描き続けることで、自分の内面と向き合っている感覚ですね。

だから、たとえ20年前に買ってくださったお客様が「娘に全く同じものを」と実物を持ってこられても、それは作れないんです。昔の自分の作品であっても、それを今真似て作ると、魂の入らない、生きていないものになってしまう。見本は作らず、常に「今の自分」にしか作れないものを生み出し続ける。それが私のものづくりです。

木地人形について

工房にある木の香りと、轆轤(ろくろ)が回る心地よい音。その中で語られた「昔の自分の真似はできない」という言葉が、心に響きました。

それは、単に過去の作品を模倣しないという意味だけでなく、職人として「今」を生き、その瞬間のすべてを作品に注ぎ込むという、想いの表れでした。

東北の伝統に学び、出雲の地で自身の表現を見つけた松谷さん。

その瞳は、木目の先にある完成形だけでなく、常に時代の流れと、人々の暮らしの中にある「かわいい」や「美しい」を見つめています。

彼の手から生まれた人形が、なぜこれほどまでに人の心を惹きつけるのか。それは、作り手である松谷さん自身が、悩み、楽しみ、進化し続けているから。

人形の優しい表情の奥に、職人の生き様そのものが映し出されているように感じました。

それは、単に過去の作品を模倣しないという意味だけでなく、職人として「今」を生き、その瞬間のすべてを作品に注ぎ込むという、想いの表れでした。

東北の伝統に学び、出雲の地で自身の表現を見つけた松谷さん。

その瞳は、木目の先にある完成形だけでなく、常に時代の流れと、人々の暮らしの中にある「かわいい」や「美しい」を見つめています。

彼の手から生まれた人形が、なぜこれほどまでに人の心を惹きつけるのか。それは、作り手である松谷さん自身が、悩み、楽しみ、進化し続けているから。

人形の優しい表情の奥に、職人の生き様そのものが映し出されているように感じました。

プロフィール

- じくの店

- 〒699-0733

- 島根県出雲市大社町菱根655-1

- 【TEL】0853-53-4080

- 【FAX】0853-53-4080

- 【営業時間】10:00~16:00

- 【定休日】毎週 水・木・金曜日

- 【HP】http://www.kichiya.jp/

- 【Facebook】https://www.facebook.com/antworksgallery